池田晶子さんの著書を読んでいて、やっと何となくわかったような気になった。点と点が結びついて薄っすらと見えているような。というか、こういうわかり方はわかったとは言わないのかもしれない。(すぐこういう否定を文に入れたくなるのは悪い癖だ!)

いや、わかった。わかったと言おう。今わかる範囲でわかった。自分のわかる部分は完全にわかったと言っておく。

さんざん読んでも、何言っているのか、わからなかった、死の問題。

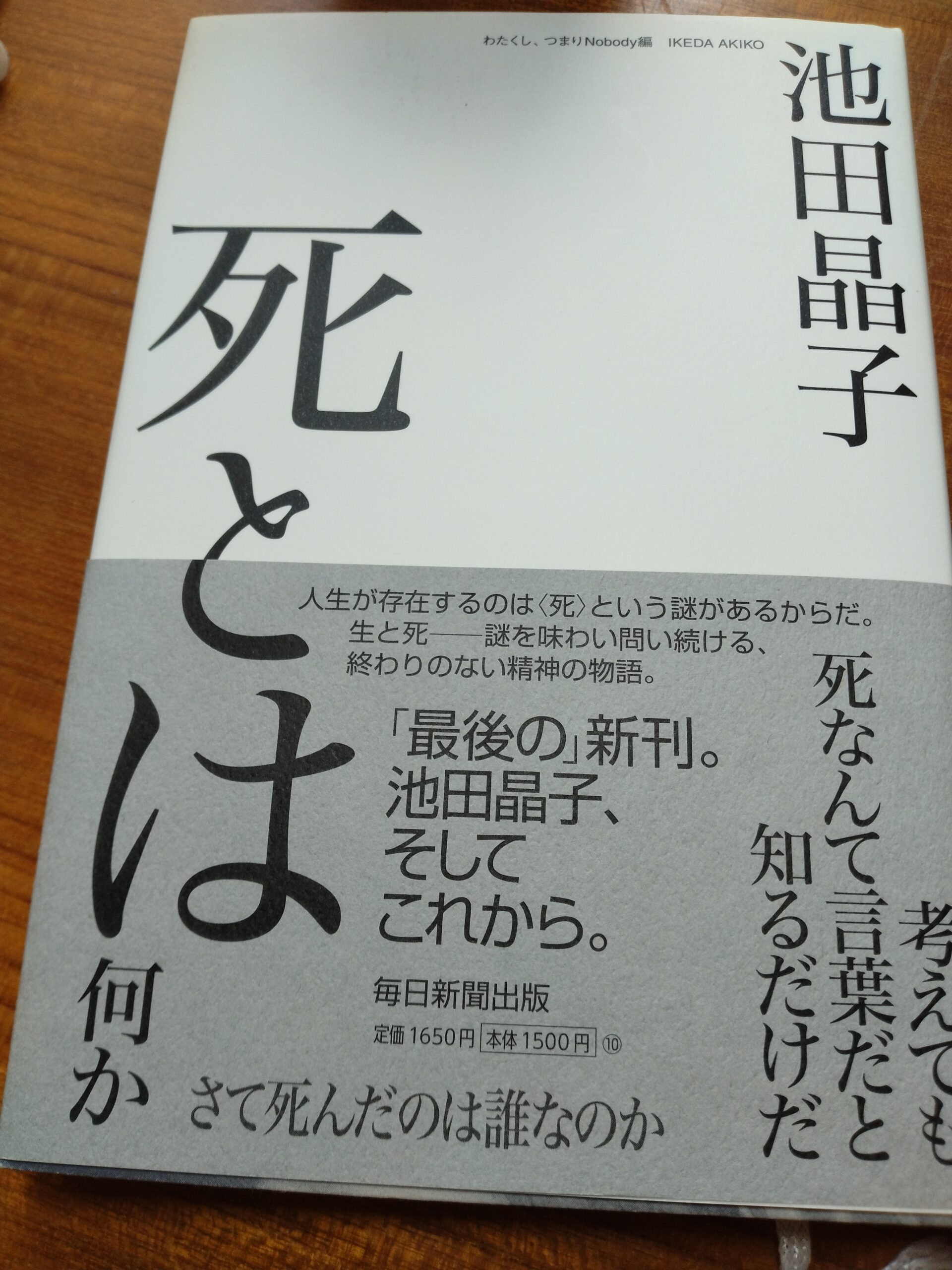

『死とは何か』(毎日新聞出版)を再読して、一人称の死、二人称の死は存在しているようでしていないということに納得した。現に私は父が死んでいなくなったと思っているかと言われたら、そう思っていない。いつも呼び掛けている、土壇場で助け舟を出してくれている気がしている。個人的にはこのことが池田さんの言っていることを裏付けている気がする。私たちは、むしろ三人称の死によって、死を客観的にわかったように言っているだけなんだ。人は必ず死ぬということをもって、それを死だと思っているのだ。死ぬことと死は同じでないというところ、目から鱗。生と死とは言葉がなければ存在しない、非常にあいまいなものというところで合点がいった。

なるほど。確かにそうだ。ここまでわかったことを記しておきたい。

そして、決定的なのは、死ぬのは私たちの「肉体が」ということ。

しかし、だからといって、魂が残ってそれが輪廻転生するというのもひとつの物語だと池田さんは言う。池田さんの言っていることと、輪廻転生などの話ははっきりと分かれている。魂の問題は確かにあるけれど、今はそこはおいておくとして。

今の常識としては、「私」だと思っているこの肉体、脳、意識、これも全て、肉体として終わることになっているが、果たしてそうなるのかどうか、誰も知らないんだ。誰も答えを見つけていない、過去の哲学者は皆、考えてきたけれども、これが答えだと言っている人は誰もいない(言っている人がいたらそれはひとつの思想)。私たちは昔に生きようと今に生きようと絶対的な永遠の謎を共有している(ここがすごいと思った)。

そのことを自覚的に生きるか、そうでないかで生き方が完全にかわってしまうでしょう。そうならないなら、おかしい。

毎日起きて、食べて、トイレに行って活動して、寝て、と生きていくことには変わりはないかもしれないけれど、死=無という大前提が覆るのなら、どうして、その他のことが同じでありえようかということだ。

ただ長く生きることがいいことなのか、という絶対「是」とされていること、そこに「?」がついた。だからといってそれが生きなくてもいいということを意味していない。やっぱり生きるのだろう。命を大切にするのだろう、そこについてもこの先考え続けるのだろう。この絶対的に不可解な不思議を生きているということ、存在そのものの謎をどこまで意識して日々を過ごせるか・・・。

日常(生活)をどう生きていくかということと、この絶対的な大問題が隔絶しているように感じるのはいたしかたないのでしょうか。両立し得るものなのでしょうか。しかし、今、そこを試行錯誤することこそが自分に求められているように感じた。

ちなみに、田舎といってもいい郊外に住む私の家の近所の小さな本屋がリニューアルされた。ほんのわずかな哲学コーナーが設けられた。そのスペースに池田さんの本が4冊も並べられているのを見て、ちょっと驚いてしまった。私が買った頃には数駅先の本屋に行かなければ手にはいらなかったのだから。

コメント